第1号被保険者の介護保険料について

ページ番号 1000329 更新日 令和7年6月19日

介護保険料のお問い合わせ

65歳以上の方の介護保険料は、毎年7月中旬ころに年額を決定し、同時期に通知書を発送しています。

毎年7月はお問い合わせが多く、市役所介護福祉課窓口が大変混雑し、来庁いただく場合にお待たせしてしまう時間が生じています。以下のフォームにてお問い合わせいただいた場合、数日以内にお電話にて回答いたしますので、ご利用を検討ください。

第1号被保険者の介護保険料(第1号保険料)

保険料の決め方

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料(第1号保険料)は、市の介護サービスの総費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、所得等に応じて段階別に設定されます。この「基準額」は、「東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の計画期間にあわせて、3年ごとに見直されます。

令和6年4月1日付で、9期(令和6年度から8年度まで)の保険料が改定されました。

「基準額(年額)」は、以下の計算式によって算出されます。また、この基準額を、月数(1年あたり12か月)で除した額を「基準月額」といいます。

これに加え、個々の負担能力(所得等)に応じた負担とするため、所得段階別に保険料を設定します。

9期保険料改定では、中・高所得層に一定の負担をお願いすることで保険料全体の上昇を抑制するという国の制度改正の内容もふまえ、所得段階数は8期に引き続き15段階としつつ、中・高所得者層の保険料の率を国の標準的な率に近づくように引き上げました。

上記により算定された9期(令和6~8年度)の保険料の基準月額は5,900円となり、従前(令和3~5年度)の基準月額の5,900円から据え置きとなりました。

- 保険給付等にかかる費用のうちの半分は公費(税金)で賄われ、残りの半分が保険料(第1号保険料及び40歳から64歳の方が支払う第2号保険料)で賄われます。

なお、介護給付等にかかる費用の総額のうち、第1号保険料が負担する割合は23%です。

保険料のつかいみち

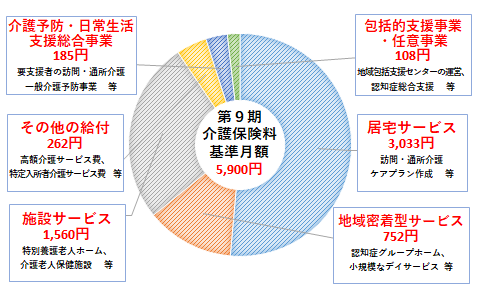

65歳以上の方からいただく保険料は、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス等の保険給付及び地域支援事業に使われます。9期計画期間(令和6~8年度)における保険料の基準月額(5,900円)のつかいみちの内訳は下図のとおりです。

9期(令和6~8年度)の所得段階別の保険料額

国の制度改正の内容等を踏まえて所得段階別に保険料率等を設定した結果、9期の所得段階別保険料は下表のとおりに算定されました。

なお、所得の低い方(住民税非課税世帯で、第1段階から第3段階に該当する方)に対しては、8期から引き続き、公費(税金)を投入することによる保険料の軽減を実施しています。表中( )内の数値はそれぞれ、軽減前の「保険料率」及び「保険料額年額」です。

| 所段段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 保険料年額 |

|---|---|---|---|

| 第1段階 |

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯の方、住民税非課税世帯で、前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額(※2)」が80万9千円以下の方 |

0.250 (0.420) |

17,700円 (29,700円) |

| 第2段階 | 住民税非課税世帯で、前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が80万9千円超、120万円以下の方 |

0.350 (0.550) |

24,700円 (38,900円) |

| 第3段階 | 住民税非課税世帯で、前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が120万円超の方 |

0.650 (0.655) |

46,000円 (46,300円) |

| 第4段階 | 住民税課税世帯で本人が住民税非課税、かつ前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が80万9千円以下の方 |

0.800 |

56,600円 |

| 第5段階 | 住民税課税世帯で本人が住民税非課税、かつ前年の「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が80万9千円超の方 |

1.000 |

70,800円 |

| 第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額(※1)が120万円未満の方 |

1.080 |

76,400円 |

| 第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方 |

1.260 |

89,200円 |

| 第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方 |

1.395 |

98,700円 |

| 第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上、420万円未満の方 |

1.635 |

115,700円 |

| 第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上、520万円未満の方 |

1.760 |

124,600円 |

| 第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上、620万円未満の方 |

1.985 |

140,500円 |

| 第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上、720万円未満の方 |

2.095 |

148,300円 |

| 第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上、1,000万円未満の方 |

2.134 |

151,000円 |

| 第14段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上、2,000万円未満の方 |

2.295 |

162,400円 |

| 第15段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上の方 |

2.338 |

165,500円 |

※ 表中 第1段階、第2段階、第4段階及び第5段階の「対象者」の欄における「80万9千円」は、令和7年度から令和8年度までの適用となります(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度は、「80万円」と読み替えてください。

※1 合計所得金額

給与所得、雑所得(公的年金に係る所得等)、配当所得、不動産所得、事業所得等を合計した金額(純損失又は雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)です。ただし、土地売却等に係る特別控除の適用がある場合には、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。

※2 その他の合計所得金額

合計所得金額(※1)から公的年金等に係る所得を控除した額です。ただし、当該合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額(租税特別措置法第41条の3の3第2項に規定する所得金額調整控除の適用がある場合は当該控除を適用する前の金額)から10万円を控除します(控除後の金額が0円を下回る場合は0円とします)。

保険料の納め方

特別徴収と普通徴収のいずれの納付方法になるかは、年金の受給額等で決まります。被保険者の方の希望により納付方法を変更することはできません。保険料の額や納付の方法は一人ひとりで異なります。詳しくは、毎年7月中旬ごろに市からお送りする「介護保険料額決定通知書兼納入通知書」を確認してください。

特別徴収(年金から天引きで納めていただく場合)

老齢・退職年金、遺族年金、障害年金等の支払額が年額18万円以上の方は原則として、偶数月に支払われる年金からの天引きとなります。

普通徴収(市からの納付書で納めていただく場合)

特別徴収に該当しない方は、市から送付する納付書により指定の金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォン決済等で納めるか、口座振替によって納めていただきます。本来年金から天引きになる「特別徴収」の方であっても、年度途中で65歳(第1号被保険者)になった方、他市町村から転入した方、保険料の更正(増額・減額)があった方などは、一時的に納付書で納めていただく場合があります。

- 普通徴収で納付する場合は、便利で確実な「口座振替」をおすすめします。口座振替に関するお問い合わせは、納税課(市役所本庁舎2階)まで。

- 金融機関のキャッシュカードを使って、簡単に市税等の口座振替のお申し込みができる「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」が利用できます。介護福祉課(市役所本庁舎1階)または納税課(市役所本庁舎2階)で手続きが可能です。詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

- スマートフォン決済アプリを利用して保険料を納付することができます。詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

保険料を滞納すると…

保険料を滞納した場合には督促状が送付され、書面や電話による催告が行われます。

さらに滞納を放置した場合には延滞金が徴収されるほか、市税を滞納した時と同様に財産の差押え等の「滞納処分」を受けることになります。

また、介護サービスを利用する際に未納の期間に応じて、保険給付の償還払い化、保険給付の一部差し止め、給付額減額(自己負担割合の引き上げ、一部給付の不支給等)等の措置を受けることがあります。

保険料は必ず納期内に納付をいただきますよう、ご協力をお願いします。

介護保険料の納付に関するご相談は納税課(市役所本庁舎2階)まで、保険給付の制限措置についてのお問い合わせは介護福祉課(市役所本庁舎1階)まで。

介護保険料の納付が困難な場合には

個々の保険料を算定する段階で所得等を勘案した15段階の保険料段階を設定し、かつ公費を投入した保険料の軽減を実施して低所得者の方の保険料負担を軽減しているため、さらに保険料を特別に減額・免除する措置(減免等)は原則として実施されません。

ただし、火災や自然災害等に遭われた等、特別な事情による損失や収入減少により保険料の納付が困難になった場合には、保険料の減免や徴収の猶予の措置を受けられる場合があります。

第2号被保険者の介護保険料

40~64歳(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険者(医療保険者)が、それぞれの算定方法に基づき決定し、健康保険料(医療保険料)と合わせて徴収されます。

詳しくは、加入している各健康保険(医療保険)の担当者にお問い合わせください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 保険係

〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1

電話:042-470-7818 ファクス:042-470-7808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。