有形文化財

ページ番号 1002400 更新日 令和7年9月30日

新山遺跡出土品一括

約4500年前の縄文土器

東久留米市郷土資料室(東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ内)他

東京都指定史跡「新山遺跡」は縄文時代中期を主体とした遺跡で、大きなムラ跡が発見されています。縄文土器や石器がたくさん出土しました。

多聞寺山門(東久留米市本町4-13-16 多聞寺内)

嘉永5年(1852年)頃に造営された四脚門。総欅の切妻造りで、控え柱などの彫刻に江戸時代末期のこの地方の建築様式の特徴がよくあらわれています。

村の欅をお寺の前の落合川に流して江戸まではこび、彫刻師に彫らせたという伝承が残されています。

板絵弁財天十五童子図(東久留米市神宝町2-13-9 宝泉寺)

弁財天の板絵で、延宝5年(1677年)に制作され、文化10年(1813年)に彩色されたと裏に記されています。もとは神宝町1-6の弁財天祠(現厳島神社)に奉納されていました。

保存の関係で普段は公開されていません。

下里本邑遺跡出土品一括

最古の旧石器時代の石斧(約3万年前)

下里本邑遺跡館 (東久留米市野火止3-3-4)

東久留米市郷土資料室 (東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ内)

東京都指定史跡「下里本邑遺跡」は旧石器時代・縄文時代・弥生時代・奈良平安時代の長い歴史をもつ遺跡で、その時代の多くの生活用具が出土しています。

下里本邑遺跡公園の一画にある「下里本邑遺跡館」と東久留米市郷土資料室にその一部が展示されています。

多聞寺前遺跡出土品一括(東久留米市郷土資料室)

イノシシの装飾のついた縄文土器

(多聞寺前遺跡)

多聞寺前遺跡は旧石器時代から縄文時代の遺跡です。落合川改修の時に調査され、多くの生活用具が出土しました。

旧石器時代の3万年前の最古の斧、2万年前のナイフ形石器や縄文土器・石器などです。

明治時代各村地引絵図(東久留米市郷土資料室)

明治6年から7年にかけて全国的に作られた日本で最初の近代測量による村ごとの地図です。9カ村の全図9枚と切り図76枚が残っている貴重な資料です。

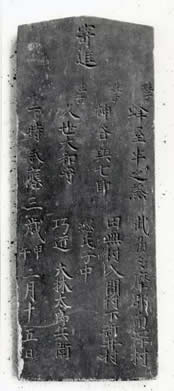

天正十一年板碑(東久留米市郷土資料室)

秩父石でできた供養塔で、もと観音寺境内と思われる幸町1丁目から出土しました。

天正十一年(1583年)の記年銘が彫られており、多摩地域で最後に作られた板碑として貴重です。

加藤清正虎退治絵馬(東久留米市南沢3-5-8 南沢氷川神社)

市内最古の絵馬で、文政4年(1821年)に制作されました。図柄は加藤清正が襲い来る虎を片鎌槍で退治する場面で、武者絵馬の代表的なものです。

保存の関係で普段は公開されていません。

承応三年棟札(東久留米市南沢3-5-8 南沢氷川神社)

南沢氷川神社再建の際の棟札で、承応3年(1654年)のものです。

寄進者として久世大和守や南沢村領主の神谷与七郎の名前などや村名が刻まれています。久世大和守広之は南沢で生まれ、後に徳川幕府の将軍側近や老中を務めた実力者で、山本周五郎の歴史小説「樅の木は残った」にも登場します。

保存の関係で普段は公開されていません。

米津寺開山大愚和尚肖像画(東久留米市幸町4-2-40 米津寺内)

承応2年(1653年)に描かれた禅宗の頂相形式の肖像画で、美術的にもたいへん優れた作品です。

保存の関係で普段は公開されていません。

向山遺跡出土品一括(東久留米市郷土資料室)

平安時代の土器

向山遺跡は縄文時代早期の石器や土器などと、平安時代の生活用具が出土しています。

六仙遺跡出土品一括(東久留米市郷土資料室)

縄文時代中期の集落跡である六仙遺跡の土器や石器の出土品です。遺跡の大部分 は「六仙公園」のなかに保存・整備されています。

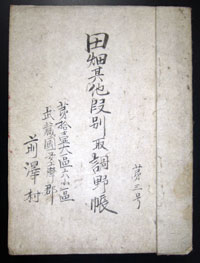

地租改正取調野帳(東久留米市郷土資料室)

明治初期の地租改正の測量時に作成された土地の台帳である「取調野帳(とりしらべのちょう)」です。旧村の14冊が現存しています。9点の地引絵図とともに残る全国的にも貴重な資料です。

村野家住宅建築関係文書(東久留米市柳窪4丁目 個人蔵)

国の登録文化財である「村野家住宅」主屋が安政4年(1857年)に増築する際の「普請請負仕用覚帳」と慶応元年(1865年)の「御長屋門仕用帳」の2点の建築関係文書です。当時の建築部材等が詳細に記載されている文書です。

個人蔵のため、普段は公開されていません。

浄牧院山門(東久留米市南沢3丁目 浄牧院内)

造営年代を示す棟札や記録はありませんが、山門の右手にある標石から寛政3(1791)年に再建されていることや、虹梁や木き鼻ばなの絵様や彫から、江戸時代後期頃の建立と推定されます。

このページに関するお問い合わせ

教育部 生涯学習課 文化財係

〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ2階

電話:042-472-0051 ファクス:042-472-0057

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。