令和7年度 施政方針

ページ番号 1026075 更新日 令和7年3月10日

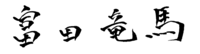

令和7年2月28日開会の令和7年第1回東久留米市議会定例会において、富田竜馬市長が施政方針演説を行い、令和7年度の市政運営の基本的な考え方や主要な施策などについての説明を行いました。

1 はじめに

令和7年第1回市議会定例会の開会に当たり、市政の当面する諸課題に対する所信の一端を申し述べさせていただきます。

東久留米市長に就任してから3年余が過ぎ、早くも任期最後の年となりました。この間、様々な行政課題に一つひとつ向き合いながら取り組んでまいりましたが、これまで市政を推進してまいることができたのは、ひとえに市民の皆様や議員各位、関係団体の皆様のご理解、ご協力に支えられた結果であると考えております。心より感謝申し上げます。東久留米市を取り巻く社会環境は依然として大変厳しく、人口減少、高齢化を背景に、未だ困難な局面は続くと予想されますが、次の50年が、多くの方々に住み続けたいと感じていただけるよう、目指すまちの姿として「あんしんして暮らせるまち」を掲げ、その実現に向けて、「至誠通天」の信念を持ち、尽力してまいりました。その歩みを顧みれば、新型コロナウイルス感染症対策を喫緊かつ最優先の課題として捉え、東久留米市医師会との連携の下、国や東京都とも連携を図りながら対応に努めてまいりました。

一方で、「あんしんして暮らせるまち」に向けた、政策の柱となる重点事項として、「未来志向の公共施設マネジメント(公共施設マネジメントの推進)」、「人にやさしいデジタル化(デジタル化の推進)」、「こどもたちへの投資」の3点を掲げ、その推進体制として、令和4年4月1日より行政経営課を創設するとともに、公共施設マネジメントの推進に向け、新たに担当課長を配置いたしました。また、「あんしんして暮らせるまち」を目指すまちの姿とし、DX及びGXの推進を基軸に、3つの重点事項を取り組みの柱とした「東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦略」を策定いたしました。さらに、「東久留米市DX推進方針」、「東久留米市公共施設等総合管理計画」、「未来志向の公共施設の考え方」を取りまとめたほか、2050年ゼロカーボン社会の実現に向けて、「東久留米市における脱炭素化・再生可能エネルギーの利用に向けた最適化の基本的考え方」を示し、令和5年3月に「東久留米市ゼロカーボンシティ宣言」の表明等も行いました。具体の取り組みとしては、公共施設マネジメントの推進では、公共施設の耐力 度調査の実施や、環境省のモデル自治体としてPPAモデル等の導入可能調査を行った結果等を基に、スポーツセンターにおいてPPAとLED照明を一括で導入する手法を構築し、賃貸借契約を締結するべく準備を進めてきたほか、市役所本庁舎のVPP機能を有する非常用電源確保に向けた工事を完了いたしました。これにより、災害対策の拠点となる市本庁舎において、防災機能の向上と環境負荷の軽減に寄与できるものと考えております。

人にやさしいデジタル化、DXの取り組みとしては、市民課窓口において、「書かない窓口」を開始したほか、電子請求システムや「LINEを活用したオンライン市役所」を導入し、「お手間を取らせない市役所」への具体の方策を打ち出しました。また、LoGoフォームを用いたオンライン申請手続きを推進するとともに、スマートフォン教室やマイナンバーカード申請補助等を実施し、市役所で行う各種申請手続き等について、デジタルデバイド対策も念頭に、お手間をおかけしないデジタル化に向けた一歩を踏み出しました。

こどもたちへの投資では、南町公園整備を皮切りに、ボール遊びのできる公園を実現するとともに、こどもたちの知性豊かで健やかな発達を支援するべく、スクールソーシャルワーカー、教育センター相談員等の拡充やわくわく健康プラザへの学習適応教室の開設、中学校7校の全普通学級へのプロジェクター導入等に取り組んでまいりました。令和6年4月には、こども家庭センターを開設するとともに、「東久留米市ファミリー・アテンダント事業」を令和6年12月に開始し、加えて、市長就任以来、学校や児童館等に直接出向き、こどもたちの声を聞く取り組みを始め、毎年度、意見交換させていただいております。また、横断的取り組みとして、行政サービスの拠点となる本庁舎については、 フロントヤード改革を契機に、市民の方々にも職員にも、そして環境にも優しい、DXとGXを基軸とした新たな市役所へと変貌を遂げるための「近未来型市役所実現ビジョン」を策定し、必要な調査と課題検討を進めております。

3つの重点事項への取り組みのほか、主だったものとして、私が、地域活性化の拠点として非常に魅力ある施設であると考える「道の駅」については、長期的かつ大きな課題であるため、これまでの間、研究等を進め、現在、庁内に道の駅調査研究グループを設置し検討を行っております。前市政からの懸案課題であった、東久留米駅西口昇降施設につきましては、富士見テラス機能の再建も含めた、現行法適合及び都市計画施設としての改築に向けて、取り組みを進めております。また、私が市議時代から提起してきた公園行政では、これからの50年間を見据えた本市の都市公園づくりに向けた「今後の都市公園の取り組み方針」を策定するとともに、市内に約150カ所設置している都市公園について、多面的な機能を最大限発揮できるよう、「東久留米市都市公園ストックマネジメント検討支援業務」を進めております。

このように、市長就任以降、東久留米市のこれからの50年間への基礎づくりを行う使命を全うすべく、全庁一丸となって取り組み続けてきた3年間でしたが、現下の社会状況に目を向ければ、依然として先行きが不透明な世界情勢の影響から、原油価格や物価の高騰への対応も長期化しております。令和7年度は、かつて経験したことのない厳しい財政状況の中で、将来を見据えた市民サービスのあり方を検討しつつ、その礎を固めていかなければならない1年であると、決意と覚悟を新たにしております。任期最後の年に当たり、初心を忘れることなく、「やれる、できる」市役所として私が先頭に立ち、市民の皆様の一層のお知恵と創意をお借りしながら、市政の深化・推進に向けて全力を尽くすことを表明させていただき、以下に具体としての考え方を申し述べさせていただきます。

2 国、東京都の動き

国の動き

はじめに、国の動きについて申し述べます。

政府は、「経済財政運営と改革の基本方針 2024(令和6年6月21日閣議決定)」において、短期的にはデフレからの完全脱却及び、成長型の新たな経済ステージへの移行、中長期的には、それらを実現させた上で、少子高齢化・人口減少という我が国にとって最も大きな課題を克服し、豊かさと幸せを実感できる持続可能な経済社会をつくっていくとしております。

令和7年度予算編成に向けて、政府は令和6年12月27日の閣議で、一般会計の総額115兆5415億円となる予算案を決定いたしました。前年度より2兆9,698億円増加した予算案は、複数年度で計画的に取り組むこととしている、AI・半導体分野の投資促進や GX投資促進を官民連携のもとで着実に進め、成長力を強化するとともに、こども未来戦略に基づく子育て支援の本格実施や、防衛力の抜本強化の着実な実施等、内外の重要課題への対応のほか、地方創生の交付金を倍増、内閣府防災担当の予算定員の倍増等、重要政策に予算を重点配分した、「令和6年度補正予算と合わせて、賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行を確実なものとするとともに、我が国が直面する構造的な変化に的確に対応していくための予算」であるとしております。

東京都の動き

続いて、東京都の動きについて申し述べます。

東京都では、「未来の東京」戦略を発展させた総合計画として、すべての「人」が輝き、一人ひとりが幸せを実感できる「成長」と「成熟」が両立した「世界で一番の都市・東京」を実現することを目指した、「2050 東京戦略 ~東京 もっとよくなる~」を策定していくとのことであります。また、多摩振興については、「2050 東京戦略(案)」を上位計画とし、そのビジョン等の実現に向け、「多摩のまちづくり戦略(案)」及び、「多摩振興アクションプラン(仮称)」を策定し、多摩地域の持つポテンシャル等を最大限に生かし、地域それぞれの魅力の向上や課題の解決を図っていくとのことであります。

令和7年度予算は、「不確実性が高まる社会情勢の中、『成長』と『成熟』が両立した持続可能な都市の実現に向けて、全ての人が輝く東京の未来を切り拓く予算」と位置付け、一般会計予算案は、9兆1,580億円、対前年度比 7,050億円、8.3%の増となっております。また、市町村に対する総合的な財政支援を目的とした市町村総合交付金は、一般枠を増額するとともに、学校給食費の無償化や義務教育就学児医療費助成の所得制限撤廃のため政策連携枠を拡充し、前年度より85億円増額された705億円の予算規模となっております。

今後も国や東京都の動向を注視しながら、適切な予算対応を図ることはもとより、必要な財政支援を求めながら施策を推進してまいります。

「あんしんして暮らせるまち」に向けた令和6年度の市政運営の取り組み

(1)重点的取り組み

次に、私が掲げる「あんしんして暮らせるまち」に向けた、3つの重点事項について、令和6年度の取り組みと、令和7年度の主要課題に対する具体的な取り組みを申し述べさせていただきます。

未来志向の公共施設マネジメント(公共施設マネジメントの推進)

1つ目は「未来志向の公共施設マネジメント(公共施設マネジメントの推進)」であります。

「東久留米市公共施設等総合管理計画」や「未来志向の公共施設の考え方」を踏まえ、これからの 50 年間を見据えた、未来志向の公共施設マネジメントの取り組みを推進しております。

令和6年度は、「優先的に検討する施設」として抽出した、旧下里小学校は行政利用、生涯学習センターは複合化の方向性で、今後の活用に向けた具体案の検討を進めており、旧下里小学校は仮校舎等の活用の可能性を探るため、耐力度調査を実施し、生涯学習センターは市民意見募集を行いました。これらの結果を踏まえ、令和 7 年度も両施設の検討を行ってまいります。

人口減少、高齢社会の現実化、労働力の絶対量不足が課題とされる中でも、経営資源を確保し、近未来型市役所として機能、維持していくには、本庁舎において DX を推進するための効果的・効率的なオフィス環境整備や、情報通信インフラ等の整備が必要であるほか、空調機器等の大規模設備の老朽化及び、エネルギー対策等への対応が必要であること等、早急かつ重要な、数多くの検討すべき課題が、庁内での検討において明らかになりました。

こうしたことを受け、現在、市民と市の接点強化による「行かない、書かない、待たない市役所」の実現と、デジタルを活用した行政サービスの質の向上と業務効率化を図ることにより、市民の方々にも職員にも、そして環境にも優しい、新たな市役所の姿を示す、「近未来型市役所実現ビジョン」を踏まえた取り組みの一歩目として、本庁舎の劣化診断調査等を行い、二重投資の抑制や経済的耐用年数等による検討の必要性から、様々なシミュレーションを行うための本庁舎改修基本計画策定等委託の契約に向け手続きを進めております。

令和6年度から着手した、「未来志向の公共施設に関する基礎調査」については、年度末を目途に基礎調査報告書(中間報告)を取りまとめております。

今後は、公共施設マネジメント推進委員会において「理想の姿」の検討を進めるとともに、令和7年度中に「未来志向の公共施設に関する基礎調査報告書」及び、工事スケジュール案を作成の上、令和8年度には、「(仮称)公共施設のスリム化に向けた基本構想」を策定してまいります。

北部地域の公共施設機能のあり方については、そもそも北部地域に公共施設自体が少ないという現状がある中、特に子育て支援機能のあり方を中心に過去から様々な議論が重ねられてきておりますが、その用地確保の手法も含め、「未来志向の公共施設の考え方」の視点からの検討等を引き続き進めてまいります。

人にやさしいデジタル化(デジタル化の推進)

2つ目の「人にやさしいデジタル化(デジタル化の推進)」であります。

令和6年3月より稼働した、電子請求システムは現在、90社を超える事業者に登録いただいております。事業者においては、紙媒体の請求書の作成、市役所への持参や送付に要する時間や経費の削減等のメリットがあり、また電子帳簿保存法等への対応も可能となることから、地域社会のデジタル化推進に繋がっていると考えております。また、令和6年9月に導入した、「LINEを活用したオンライン市役所」により、住民票等交付をキャッシュレス決済によりオンライン申請が可能となったほか、市立小・中学校、市立学童保育所の欠席連絡やお便り等も、このプラットフォームでの対応が可能となりました。現時点では1万人余の友だち登録者数となっております。

行政のデジタル化が進展する中においては、情報発信のあり方とともに、デジタルを駆使した会議の実施や電子媒体による手続き、意見の提出等、社会の流れを受けた対応の検討が必要であると考えております。その一策として、これまで郵送により実施しておりました「市民アンケート調査」は、この数年、回答者数が減少傾向にあり、行財政改革の視点やDX推進の視点からも、デジタルデバイド対策も勘案の上、「デジタル方式」へと変更してまいります。また、デジタルを活用した、こどもたちにもわかりやすい情報発信に向けて、こどもたち自身の声を伺いながら、コンテンツ等を検討してまいります。

「市民参加・情報提供の指針」の見直しについては、令和3年度から令和5年度における市民参加の状況等を確認の上、デジタルの活用により、市の取り組みや方向性をわかりやすく伝えながら、より幅広い方々から意見収集を行う仕組みづくりとともに、令和7年度の早期に指針を改訂すべく進めております。

DX の推進にあたっては、単に事務事業の一部をデジタルシフトするのではなく、デジタルを活用した業務全般の見直し、改善を図ることによる生産性向上へのトランスフォーメーションを起こす好機として捉え、以て職員の能力開発等の人材育成や働き方改革を推進してまいります。

こどもたちへの投資

3つ目の「こどもたちへの投資」であります。

こどもたち自身への支援に向けて、令和6年4月より、東久留米市こども家庭センターを開設し、こども・子育て政策等の計画・運営を担い、それまで子ども家庭支援センターが担ってきた、こどもと子育て家庭に関する総合的な支援に加え、妊産婦や乳幼児への支援を強化して、より一体的な、切れ目のない支援を行っております。

また、東京都のファミリー・アテンダント事業補助金を活用し、生後5か月目から1歳の誕生月まで毎月訪問員がご家庭を訪問し、育児に関する悩みや不安に寄り添い、必要な情報を提供する「東久留米市ファミリー・アテンダント事業」を令和 6 年 12 月より開始いたしました。本事業を通じて育児に関する相談や活用可能なサービス、こどもの発達に関する情報提供等を行うほか、訪問後は育児用品を無償で提供し、経済的な負担も軽減してまいります。また、満 3 歳までのお子さんを養育するご家庭のうち、訪問員による定期訪問を受けた方を対象に、月1回、家事育児の介助や外出のお手伝い等の伴走支援も開始しております。

こどもたちがキャッチボール等のボール遊びができる公園を、市内12の公立小学校の各通学区域内で、最低1つ以上は確保できるよう取り組みを進め、令和6年度は幸町一丁目都営住宅内公園に防球ネット設置を行いました。令和7年度は、小山小学校区域について、小山第2緑地への防球ネットの設置を進めてまいります。また、幸町一丁目都営住宅内公園と小山第2緑地には、キャッチボール以外のボール遊びの施設整備についても、区域内児童とのワークショップ等により意見を聴きながら進めてまいります。

現在、教育センターとわくわく健康プラザで実施している学習適応教室については、拡充による成果が見られるとのことから、令和7年度も同様の体制で継続してまいります。また、不登校生徒の学び方の選択肢をさらに増やすため、下里中学校に不登校対応校内分教室である「チャレンジクラス」の開設を進めてまいります。

地域と連携した教育活動の実施を目的としたコミュニティ・スクールについて、教育委員会では、これまで検討委員会を設置し、調査・研究・意見交換を継続してまいりました。令和7年度には、市立南中学校をパイロット校としてモデルを創出し、その状況を検証しながら、引き続き、検討していくとのことであります。また、子ども・子育て支援法改正により、ヤングケアラーの支援方針策定のための実態把握が求められておりますが、令和 7 年度は、無記名式のアンケート調査を公立小学校、中学校に向けて行ってまいります。

財政健全経営に向けた取り組み

3つの重点事項を推進するとともに、これまで以上に厳しい財政状況の中にあっても、「あんしんして暮らせるまち」の実現を目指すべく、今後も歳入・歳出の改革・改善に取り組んでいく必要があります。現行の「東久留米市財政健全経営計画」の計画期間が令和8年度で満了となることから、社会情勢の変化に柔軟に対応でき、より実効性のある市政運営に関する方針、計画等のあり方について、検討してまいります。

また、公共施設使用料は原則、4年を目途に見直しを行っており、令和8年度の見直しに向けて、令和 7 年度中に庁内検討を進めてまいります。

(2)本市における行政課題への取り組み(未来を創るための八つの策)

次に、私が掲げた政策と市の最上位計画となる「東久留米市第5次長期総合計画」との関連性を整理し、「未来を創るための八つの策」と題して、これまでの取り組みと今後の方針を申し上げます。

新型コロナウイルス対策及び物価高騰対策

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に移行後、国において、今後は65歳以上の高齢者や、60歳から64歳までの一定の基礎疾患を有する方等を対象に、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置づけた上で、定期接種として実施するとのことでありました。今後は東京都や近隣市の動向を注視しながら、取り組み等を検討してまいります。

また、国は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、新型インフルエンザ等対策政府行動計画を令和6年7月に改定いたしました。今後、東京都の計画改定の動きを注視しながら、国や東京都の計画内容を踏まえ、本市の「新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定してまいるとともに、新型コロナウイルスや新型インフルエンザ以外も含めた、幅広い感染症による危韴に対応できるよう、今後も社会情勢を注視しながら、再度、感染拡大が生じた際等においては、国や東京都、東久留米市医師会等と連携し、速やかに対応してまいります。国は、令和6年度補正予算において、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を追加交付いたしました。住民税非課税世帯への支援のほか、同交付金の交付限度額を有効活暯すべく、生活者や事業者への支援に向けた取り組みを庁内で検討の上、準備が整い次第、速やかに提案してまいります。

公共施設の総点検

スポーツセンターPPA・LED 照明の導入・包括施設管理の導入検討

スポーツセンターの太陽光発電PPA モデル(電力販売契約)事業の導入及び第一体育室・プールLED 照明交換工事は、令和6年度中の賃貸借契約締結に向け準備を進めてまいりましたが、現下の社会情勢における納期の遅れ等により、令和7年度での導入を目指して取り組んでおります。また、包括施設管理業務委託の導入に向けて、サウンディング型市場調査を行いました。今後はこの調査結果を踏まえ、事業開始時期について慎重に検討を進めつつ、公募に向けた準備とともに、市内事業者への説明等を丁寧に行ってまいります。

本庁舎における最適化、再生に向けた機能整備

「近未来型市役所の実現」に向けた今後の想定スケジュールでは、最短の場合でも令和13年度の実現を見込んでおり、長期に渡る取り組みとなる一方で、本庁舎では、既に空調設備を始めとして様々な不具合が発生しており、大規模改修等までの間、庁舎機能の維持に向けて最低限の必要な対応を講じていかなければならない状況にあります。現状、特に対応が必要である空調設備の故障について、対応してまいります。

旧しんかわ保育園の跡地活用

令和5年度末をもって閉園した旧しんかわ保育園の跡地については、公共施設マネジメント推進委員会で利用の検討を行っており、現存の建物を含めた利活用について議論を重ねております。令和6年度には、庁内における活用意向や提案の調査を行ったところ、活用意向はありませんでした。引き続き、同委員会で検討を行うに当たり、庁内で当該施設の土地利用の意向を調査するとともに、建物を含めた民間企業等からの活用意向の把握の可能性も模索してまいります。

人にやさしいデジタル化の推進

書かない窓口

市民課窓口においては、令和5年6月より「書かない窓口」の運用を開始しております。「近未来型市役所実現ビジョン」に基づき、令和6年度より庁内に設置した窓口業務改革検討プロジェクトチームにおいては、各窓口の課題把握、書かない窓口の横展開に向けた調整、ワンストップ窓口の検討及びワンストップ窓口の最適なレイアウト検討等に着手いたしました。東京都及び、GovTech東京との伴走型支援事業を活用しており、令和7年度も引き続き連携の上、更なる共同事業の検討も進めてまいります。

行政手続きのデジタル化

行政手続きのデジタル化に向けては、要介護(要支援)認定の申請について、早期の認定結果の通知に繋げるため、令和6年度に介護認定調査員支援システムを導入いたしました。令和7年度においては、窓口業務に係る決済事務について、既存の電子レジシステムにキャッシュレス決済機能を追加し、また、粗大ごみの収集を、インターネットを通じて申し込みいただいた際の処理手数料につきましては、オンライン決済での支払いにも対応してまいります。

更なるデジタルの活用に向けた研究、検討等も行っており、LoGoフォームにおけるマイナンバーカードを利用した本人確認や、オンライン決済機能の一層の活用に向けて、担当において、市役所全手続のオンライン化状況を確認しております。この結果を確認、検証しながら、今後も各手続のオンライン化を進めてまいります。生成AI の活用についても、AIによる音声案内やチャットボットの利用等、効果的な活用に向けて研究してまいります。

市では現在、基幹系システムについては三市共同自治体クラウドを利用しておりますが、自治体情報システムの標準化・共通化(基幹業務等システムの統一・標準化)として、自治体の主要な20業務を令和7年度末までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへ移行することが求められております。一方で、時間的制約がある中、未だ仕様等が明らかになっていないものもあり、一部の開発ベンダーでは当初のスケジュールに間に合わないことを表明した状況も承知しております。自治体情報システムの標準化・共通化に向けては、国の方針や財政支援の動向等を注視しながら、適宜・適切な対応等を図ってまいります。

デジタルマップ等アプリの導入

現在、実施している「東くるめわくわく元気plus+」をデジタルマップ等アプリに改変させ、令和7年3月より導入いたします。当該アプリは令和6年度から3年間かけて順次バージョンアップし、ウォーキングへの活用にとどまらず、地場産野菜の直売所や公園、イベント、健康、歴史・観光情報等、市の魅力を掲載するほか、デマンド型交通「くるぶー」の共通乗降場や熱中症予防対策、災害時対策情報も盛り込んでまいります。令和7年度は、安全・安心にウォーキングできる環境づくりとして、熱中症予防、災害時対策情報等を表示する機能を追加構築するとともに、高齢者のスマートフォン教室やイベントでの周知活動、当該アプリを利用して一定距離をウォーキングされた方へのインセンティブとして、特産品等を景品とした抽選を実施してまいります。

また、現在、庁内各課で配布している紙面作成のマップ内容も含め、本市の様々な情報をデジタルで一元化することで、市民への利便性を高めるとともに、市外の方にも観光マップとして活用していただきたいと考えております。

共に創るにぎわいあふれるまち

地域経済の活性化・地域産業推進協議会について

地域産業推進協議会は、地域経済の活性化に向けた重要な役割を担っていただいております。令和6年度は、同協議会で実施した二度のナイトマルシェや、「移住・定住」に繋がる市内での創業支援に向けた、自由学園しののめ茶寮での「TOKYO 創業ステーションTAMA」と連携したトークセッション等について支援してまいりました。なお、ナイトマルシェは今後、民間事業者主体による開催に移行し、事業継続できる体制構築を目指していくとのことであります。

令和7年度より、2年間を任期とした第9期委員による体制となりますが、引き続き、市内全体での魅力あるまちづくりに向けて、連携を図りながら取り組んでまいります。

都市農業政策の充実について

国の「都市農業振興基本計画」において、「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと大きな転換がなされた、都市農業政策については、令和8年度から令和17年度までを計画期間とした、新たな「東久留米市農業振興計画」の策定に向けて、令和6年度はアンケート調査を実施いたしました。令和7年度はこの結果を踏まえ、引き続き、計画策定に取り組んでまいります。

また、令和6年度は、隔年実施としている「中核的・中心的農業者支援事業」を実施いたしましたが、令和7年度はその財源を活用して、都市農業振興施設整備事業を実施し、農業者支援に向けた取り組みを進め、魅力ある農業経営の環境づくりに努めてまいるとともに、デジタルを活用した地場産野菜の直売所の案内等、地場産農産物の周知等についても取り組んでまいります。

シェアサイクルの導入について

市内にある、多くの観光資源を周遊いただける機会の創出に向けた一環として、周遊性や移動の利便性の向上等に有効であるかを検証するため、令和6年8月よりシェアサイクル事業の実証実験を開始いたしました。実証実験開始以降、予想を上回る利用実績があり、シェアサイクルの認知が進んできているとともに、誘客促進にもつながっていると考えております。

今後、利用者アンケート調査等により効果検証を行いながら、本事業を通じて、まちの魅力に直接触れていただける機会を醸成するとともに、地域経済の活性化や観光振興等にもつなげてまいりたいと考えております。

生涯学習施設の維持管理

生涯学習活動の拠点である生涯学習センターについては、地権者のご協力により土地をお借りし、駐車場を設置しておりましたが、当該土地の一部を返還することに伴い、教育委員会においてその代替地について検討を進めております。

今後、その結果により、新たな駐車場確保に向けた準備が整った折には、必要な対応を行ってまいるとのことであります。

安心して快適にすごせるまち

地域防災力を高める取り組み

地域防災力を高める取り組みは、安全で安心して暮らせるまちの基盤となるものであります。これまで、市内の指定避難所、災害医療を行う医療救護所等へ、ポータブル蓄電池及び充電するための可動式太陽光パネルを整備したほか、「東久留米市避難行動要支援者避難支援計画」を策定し、同計画に基づき、避難行動要支援者の支援体制づくりに努めるとともに、消防団や自主防災組織の訓練への参加等による協力支援や女性の視点を生かした避難所運営体制の充実に向けて取り組んでおります。

令和6年度より、防災・減災活動等の場で活躍されている女性の視点や意見等を反映し、「東久留米市避難所運営マニュアル」の改訂作業を進めており、令和7年度中に改訂してまいります。同じく改訂作業に着手している「東久留米市地域防災計画」については、令和7年9月の施行に向けて東京都との調整等にあたるほか、地域防災計画の改訂後は、「東久留米市業務継続計画(BCP)」の改訂にも取り組んでまいります。また、令和6 年度より試行導入した女性消防団員制度については、現況を基に制度運営のマニュアルを作成してまいります。

木造住宅耐震改修助成につきましては、木造住宅耐震化のさらなる促進を図るため、令和6 年度に限度額を60 万円から100 万円に引き上げました。「東久留米市耐震改修促進計画」の期間内である令和7 年度も、引き続きこの取り組みを実施してまいります。

今後の都市公園の取り組み

「今後の都市公園の取り組み方針」に基づきパークマネジメントを進めるに当たり、「東久留米市都市公園ストックマネジメント検討支援業務」として、コンサルタント委託を実施しており、令和6 年度は上の原東公園でのマルシェやサウンディング型市場調査を実施しながら、公園が有するストック効果の向上に向けた研究を進め、年度内での報告書策定に向けて取り組んでおります。

今後は本報告書に基づき、基幹公園等の整備やボール遊びのできる公園整備、既存公園を含めた機能再編、民間資金・民間活力の導入等に向けた検討を進めてまいりますが、特に基幹公園の整備に具体性が見えてきた際は、本市の豊かな自然環境をはじめ、貴重な地域資源の活用等も念頭に、「あんしんして暮らせるまち」に向けた3 つの重点事項の視点も考慮しながら、持続的に公園のストック効果が期待できる整備構想を取りまとめ、計画的に進めてまいります。

竹林公園をフィールドとした公園ストックマネジメントプレビュー事業では、令和6年度では、ワークショップにていただきましたこども・子育て世代からのご意見等を踏まえ、一部園路の舗装整備及び実施設計委託を進めてまいりました。令和7年度中の整備完了を目指すとともに、今後も、竹の素材に触れ、体験しながら学びへとつなげる事業等も継続してまいります。

都立六仙公園

都立六仙公園につきましては、東京都において計画的、段階的に整備が進められており、現時点では計画面積約15 ヘクタールのうち、約7.6ヘクタールが開園しております。また、東京都では、公園内に設置する遊具の整備に当たり、地域のこどもたちからの意見を伺いながら検討を進める等に取り組んでおります。

今後も地元自治体として意向を伝えながら、多くの世代に親しまれ、賑わいをもたらす、より魅力的な公園となるよう、公園整備の推進に向けて東京都と協議、調整を図ってまいります。

空家対策

本市の空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、「東久留米市空家等対策計画」に基づき取り組みを推進しておりますが、計画期間が令和8年度末で満了となることから、令和7年度より、市内の空家状況の実態調査等、計画改訂に向けた準備を進めてまいります。また、空家等対策協議会において特定空家等の認定も含め、地域住民の安全・安心に向けた対策等を図ってまいります。

都市計画道路

「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」において市施行の優先整備路線として位置付けられた路線のうち、東村山都市計画道路3・4・13号線及び3・4・21号線、幸町・小山・本町区間の第1工区(幸町区間)及び第2工区(小山・本町区間)につきましては、東京都より事業認可を受け、着実に事業を進めてきております。令和7年度は第1工区の公共雨水工事に着手するほか、引き続き、用地取得等を行ってまいります。また、第3工区(小山区間)については、関係機関等との調整を行っており、早期の事業化に向けて取り組みを進めてまいります。

都市計画マスタープランに沿ったまちづくり

将来にわたり持続可能なまちとなるべく、「東久留米市都市計画マスタープラン」に沿ったまちづくりを進めてきております。今後においても、このまちの魅力、ポテンシャルをさらに高め、より発展できるよう、都市の空間的な側面からの土地利用・都市施設等の整備方針等に沿って都市基盤整備に取り組むべく、都市計画税という貴重な財源も活用しながら、都市計画事業を着実に進めてまいります。

所沢街道の歩道整備事業

平成29 年4 月に東京都と基本協定を締結した、南町四丁目から八幡町二丁目の区間約1.3 キロメートルの所沢街道歩道整備事業につきましては、整備に向けた取り組みが着実に進められております。現在、本市が令和6 年度から2 か年の予定で、現地の用地測量を行っており、令和7 年度も引き続き、東京都と連携の上、歩道整備に向けた取り組みを進めてまいります。

南沢通り(市道207号線)の拡幅整備

補助幹線道路として位置づけられている南沢通り(市道207号線)は、歩行者や自転車利用者の安全性を確保できるよう、現在、拡幅整備に向け、土地収用法を活用し用地取得の手続きを進めており、令和7年度は、引き続き土地所有者への丁寧な説明を心掛けながら、用地取得のほか、整備に向けた設計委託の実施等の取り組みを進めてまいります。

防犯対策・交通安全対策

安全で安心して暮らせるまちに向けて、田無警察署や東久留米市防犯協会等と連携して、防犯対策として広報活動等を通じた啓発活動を推進しているほか、自動通話録音機の市民への貸出し等、特殊詐欺対策に取り組み、田無警察署管内の特殊詐欺発生件数も減少してきております。また、交通事故のない安全で快適に生活できる社会の実現に向け、田無警察署や東久留米市交通安全協会等の関係機関と連携しながら、今後も「東久留米市交通安全計画」に基づき、様々な取り組みを進めてまいります。

自転車等駐車場整備事業

駅周辺の恒久的な自転車等駐車場の確保に向けて、「東久留米市駅周辺自転車等駐車場整備計画」に基づき都市計画施設として位置付け、PFI 等手法を採用しながら整備事業を進め、令和5年6月の東久留米駅西口第1自転車駐車場に続き、令和6年4月には、東久留米駅西口第2 自転車駐車場の運営を開始いたしました。当面は、放置自転車等への対応の強化と、既存施設の最大限の活用を図りつつ、駅西側に位置する自転車等駐車場の定期利用率の推移等を把握してまいります。

デマンド型交通について

デマンド型交通につきましては、令和7年度からの本格運行に向けて、令和6年度は、地域公共交通会議等でのご意見を伺いながら、AI交通システムの導入、年齢要件の緩和、共通乗降場の追加等の運営方針を策定したうえで、AI交通システムの構築や運行事業者の選定等の取り組みを進めてまいりました。本格運行へ移行後は、当該システムの活用により、スマートフォン等からの終日予約受付やキャッシュレス決済が可能となるほか、効率的な配車が可能となる等、利用者の利便性の向上も図ってまいります。

駅西口昇降施設

駅西口昇降施設については、富士見テラス機能の再建も含め、市道2514号線の上空を通過し、駅前広場歩道部へ連絡する都市計画施設である歩行者専用道を、現行法適合や道路区域と都市計画道路区域との整合性を図りながら、本施設を改築により整備していくことで対応してまいります。

令和6年度は、当該昇降施設の現行法適合と合わせ、都市計画施設として改築していくに当たり、令和6年5月に当該昇降施設の利用状況のほか、駅西口広場の歩行者数や自動車交通量等の現況調査を実施し、調査結果を基に、当該昇降施設の概略検討や駅西口広場のレイアウト検討等を進めてまいりました。

今後は検討結果に基づき、関係機関とより具体的な協議、調整を進め、令和7年度中には改築に向けた方針を決定の上、関係法令等に適合する範囲の中で、市民意見も伺いながら、改築に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。

市道の冠水対策

近年多発している局所的な豪雨等に対する、道路の雨水排水機能の向上に向けて道路排水施設の整備を行っており、令和6年度は、中央町四丁目1番先、市道2283号線及び下里二丁目1番先、市道3161号線の整備を行い、現在は東本町9番先、市道1097号線における冠水対策に取り組んでいるところであります。

なお、公共下水道事業では、これまで雨水管渠整備を継続して進めており、令和7 年度からは、下里五丁目4番先や幸町五丁目7番先で発生している冠水被害の軽減に向けた整備に着手してまいります。

また、令和6年度から継続して実施しております市内の浸水シミュレーションに基づき、令和7 年度から東京都の新たな補助交付要件となる「雨水管理総合計画」の策定を進め、引き続き、国や東京都の交付金等を活用しながら、計画的かつ効果的な整備に取り組んでまいります。

南沢の大規模集合住宅建設計画を受けてのまちづくり

現行の都市計画マスタープランにおいて、業務地として位置づけられている南沢四丁目の業務施設跡地につきましては、事業者と業務系の土地利用に向けた協議を行ってまいりましたが、先方の諸事情により、ここで大規模集合住宅を建設する計画が進められることとなりました。このことにより、多くの子育て世代等が転入し、まちに賑わいと活気をもたらす活力あるまちづくりが期待される一方、当該集合住宅に居住する乳幼児、児童・生徒が通う、保育園、小中学校、学童保育所等の受け入れ先の確保等が求められることになりました。本市としては予期せぬ、答えを見出すまでに時間的暇がない厳しい状況に置かれましたが、庁内一丸となって、スピード感をもって対応を検討するとともに、事業者の協力も仰げるよう、協議等を行ってまいります。

いきいきと健康に暮らせるまち

健康寿命の延伸

人生100年時代と言われる中、市民の健康維持及び健康寿命の更なる延伸に向けて、令和7年度を始期とする「東久留米市健康増進計画 わくわく健康プラン東くるめ(第3次)」を策定いたしました。今後はこの計画に基づき、新たに「気軽に健康的な行動をとることができる環境づくり」におけるデジタルマップ等アプリによるウォーキングや、「女性の健康」に着目した取り組み等を進めてまいります。また、本市のスポーツ健康都市宣言に基づき、令和4年度から開始した「スポーツ健康ウィーク東久留米」等を通じた啓発も継続して行う等、健康増進事業に取り組んでまいります。

65歳以上の方の肺がん検診に結核健診を含めた胸部レントゲン検査の無料実施

令和6年度より、受診率に課題のある「肺がん検診」について、65歳以上の受診者は、定期結核健診を含めて胸部レントゲン検査を実施することにより、無料で受診できるようにいたしました。令和7年度も引き続き、市民の健康維持、がんの早期発見に繋がるよう、検診の受診率向上に努めてまいります。

帯状疱疹ワクチンの定期接種化

国では、50歳以上の方が発症しやすく、70代が最も多くかかっている帯状疱疹の発病またはその重症化を防止するため、令和7年度より、帯状疱疹を予防接種法のB 類疾病に位置付け、帯状疱疹ワクチンの予防接種を、65歳になった方等を対象に定期接種化するとのことであります。

定期接種化に伴い、本市では、国の方針に基づき、令和7年4月より、65歳の方及び、60歳以上65歳未満の方で、一定の要件に該当する方を対象に、接種費用の一部助成を行ってまいります。また、既に65歳を超えている方については、令和7年度からの5年間、経過措置を設けてまいります。なお、本市では、令和5年度より東京都の補助制度を活用して、50歳以上の方を対象とした帯状疱疹ワクチン任意接種費用の一部助成を実施してまいりましたが、今後における東京都の補助制度について、その動向を注視してまいります。

国民健康保険の健全運営

国民健康保険制度については、「国保財政健全化計画」に基づき、計画的かつ効率的に運営の健全化に向けた取り組みを進めております。一方で、急速な高齢化の進展や低所得者の増加、他制度に比べ被保険者の年齢構成が高く医療費水準が高い等の構造的な課題を抱え、国保財政はぜい弱化が進んでおり、国では保険料水準統一加速化プランにおいて、遅くとも令和17年度までの保険料水準の完全統一への移行を目標とすることが示されました。

高齢化と社会経済情勢により被保険者数の減少が見込まれる中、引き続き、被保険者の急激な負担増にならないよう年度間の平準化を図りながら、国保財政健全化を進めていく必要があるものと考えます。

これらを勘案しながら、国民健康保険税条例の一部改正等につきましては、国民健康保険運営協議会での議論及び答申を尊重し、対応してまいります。また、市長会等を通じ、国や東京都に、新たな仕組みづくりや、財政支援について検討するよう要望してまいります。

地域福祉計画

令和7 年度から令和16 年度までの10 年間を計画期間とする「東久留米市地域福祉計画(第4 次改定)」は、社会福祉法の一部改正により、地域における高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉その他の福祉各分野における共通的な事項を記載する上位計画と定められたほか、再犯の防止等の推進に関する法律及び、成年後見制度の利用の促進に関する法律の規定に基づく、「東久留米市再犯防止推進計画」及び「東久留米市成年後見制度利用促進基本計画」も包含する形で、一体的な計画として策定いたしました。今後は同計画に基づき、東久留米市社会福祉協議会とも連携しながら、地域福祉全般の推進に努めてまいります。

障害福祉計画

障害福祉サービスの利用者は年々増加傾向にある中、障害がある方々が地域において安心して、自立した生活を営んでいけるよう、就労支援の充実と市内雇用の開拓、身近な地域活動への参加支援とともに、「東久留米市第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画」に基づき、障害福祉サービス及び障害児通所支援等を提供するため、総合的かつ計画的に体制の確保に努めてまいります。

令和6年度より地域自立支援協議会の中で、第7期計画期間中の基幹相談支援センター設置に向けた検討を開始いたしました。令和7年度も引き続き、協議会での検討を進めてまいります。

地域包括ケアシステムの充実

市の高齢者に係る施策及び介護保険事業を総合的かつ計画的に推進するため、「第9 期東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づき取り組みを進めております。

第9 期計画における、地域包括支援センターの体制整備の方向性に基づき、令和6 年10 月より、市内に1 カ所設置しておりました老人福祉法に基づく在宅介護支援センターを地域包括支援センターのブランチとして、より身近な場所で地域住民からの相談を受け付け、集約した上で、地域包括支援センターに繋げるための窓口へと移行しました。また、第9 期計画期間満了までに地域包括支援センターを1カ所増設することとしておりますが、その増設にあたっては、引継ぎ等の事前準備とともに、地域の方々に丁寧に説明し、円滑に移行作業を進めていくことが必要であることから、介護保険運営協議会でご議論いただいた上で慎重に検討等を進め、必要に応じて予算措置等も検討してまいります。

なお、西部地域包括支援センターは令和7年度以降、新たな事業者による運営となりますが、現在の事業者から引き継ぎ後の令和7年4 月以降も、市が新しい事業者に対し、集中的にバックアップしながら業務にあたってまいります。

今後も地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、地域包括支援センターの質を確保するとともに機能・体制の充実化に努めてまいります。

認知症サポート検診事業

高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けていただけるよう、東京都の補助制度を活用し、認知症サポート検診事業を行ってまいります。これにより、認知症に関する普及啓発とスクリーニングを実施し、認知症の疑いのある高齢者に医療機関への受診勧奨を行うとともに、予防策の講座や地域包括支援センター等への必要な支援につなげてまいります。

在宅医療・介護連携の推進

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者の方が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで送ることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供し、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を推進するため、取り組み内容の充実化、継続性を図ることが必要です。引き続き、保健、医療、福祉の各分野のサービス提供主体との連携体制の構築を推進するため、在宅医療・介護連携推進協議会を通じて各種事業や多職種研修等を実施してまいります。

デジタル化によるお悔やみ手続きの案内

大切な方を亡くされた際の悲しみは計り知れないものがあります。各種手続きを行うに当たり、ご遺族のご負担を和らげられるよう、デジタル化によるお悔やみ手続きのナビゲーションとガイドブック等の作成について、官民連携事業として検討してまいります。

子どもが豊かに成長できるまち

第3期子ども子育て支援事業計画策定

令和6 年度に策定した、令和7 年度を始期とする「第3 期東久留米市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子ども・子育てを取り巻く環境の整備、支援の取り組みを一層促進するとともに、幼児期の教育・保育事業等に関する市民ニーズに応える体制づくりを進めてまいります。また、こども基本法において、市町村はこども計画の策定に努力義務が課せられておりますが、国のこども大綱、都の子供政策にかかる計画を勘案し、令和7 年度は、本市のこども計画を策定するための市民アンケート調査等を実施してまいります。

妊娠期から切れ目のない子育て支援、伴走型支援の実施

産後に心身の不調や育児不安のある方等に対して、安心して子育てができる支援を確保するため、令和6 年度より、母子で利用するショートステイ、デイサービス、アウトリーチ事業を新たに実施し、母親への心身のケアを実施するとともに、育児に関する相談・指導等を行っております。また、こどもショートステイ事業は、対象者を生後57 日から18 歳まで利用できるよう拡大いたしました。

児童手当の対象拡大等

国の「こども未来戦略方針」に基づき、令和6 年10 月分からの児童手当について、18 歳までの対象拡大及び所得制限を撤廃するとともに、第3 子以降の支給額を3 万円に拡充いたしました。また、同年11 月分より、児童扶養手当の所得制限限度額及び、第3 子以降の児童に係る加算額の引き上げを行いました。

子ども医療費助成の所得制限撤廃

義務教育就学児医療費助成について、令和6 年10 月から所得制限を撤廃いたしました。また、高等学校の就学期にある方(高校生等)を養育している方に対し、医療費の一部を助成する、高校生等医療費助成については、東京都の補助制度を活用し、令和7 年10 月から所得制限を撤廃してまいります。

医療的ケア児支援

医療的ケア児及びそのご家族への支援に向けて、地域自立支援協議会にもご意見を伺いながら受入方針を策定し、また、保育施設等及び学校がそれぞれ策定したガイドラインに基づき、対応を図ってまいりました。令和6 年度は、医療的ケア児等コーディネーター、各対象施設の担当者等で構成する連絡会を開催し、情報共有等を行いましたが、令和7 年度も引き続き、関係機関とも連携して対応してまいります。

民間活力を活用した学童保育所の運営体制

学童保育所の運営については、「東久留米市立学童保育所の民間活力の導入に係る実施計画」に基づき、令和6 年度から新たに、中央第一・第二学童保育所及び神宝学童保育所での民間活力による運営を開始いたしました。また、導入後のアンケート調査結果等も踏まえ、実施計画の改訂を行いました。

今後につきましては、ここで改訂した実施計画に基づき、滝山第一・第二学童保育所及び、南町学童保育所への民間活力の導入に向けて取り組んでまいります。

保育園の施設整備・運営及び提供体制

保育園の待機児童対策については、「第2 期東久留米市子ども・子育て支援事業計画」及び「東久留米市保育サービスの施設整備・運営及び提供体制に関する実施計画」に基づき取り組みを進め、現在、同事業計画の目標である、各年齢区分における保育の提供体制が、同計画の量の見込みを上回る状況となっており、令和6 年4 月1 日時点での待機児童は生じておりません。なお、保育ニーズと提供体制の均衡を図りながら、公設公営保育園に民間活力を導入する計画として、令和11 年4 月より、ちゅうおう保育園の公私連携型保育所への移行をお示ししております。

ここで、「第3 期東久留米市子ども・子育て支援事業計画」の策定に伴い、これを反映させるために当該実施計画の改訂を行いました。引き続き、これらの計画に沿って取り組んでまいります。

また、保護者の就労等の有無にかかわらず、保育所、幼稚園、認定こども園等を利用していない未就園児を定期的に預かることにより、在宅で子育てを行っているご家庭の孤立防止や育児不安軽減等、子育て支援の充実を図ることを目的として、令和7 年度より、東京都の補助制度を活用の上、「多様な他者との関わりの機会の創出事業」を実施してまいります。

なお、国は令和8 年度から「誰でも通園制度」を本格実施するとのことであり、必要な準備を進めてまいります。また、東京都では保育料について、第一子からの無償化の考えを示しております。今後の東京都の動きを見据えながら、適切に対応してまいります。

教育環境の整備

教育委員会では、「東久留米市第3 次教育振興基本計画」において、質の高い教育の基盤となる環境の整備に向けて、学校施設の日常点検や維持補修、施設の大規模・中規模改修工事に計画的に取り組むほか、充実した学習活動や創造性を育む学びを実現する、教育ICT 環境の計画的な整備及び維持管理の推進等を掲げております。

これに基づき、教育委員会と連携の上、昨今の猛暑においても児童・生徒の安全な学習環境を確保していくため、令和7年度は、空調機において一般に推奨される使用期間を超えている小中学校の普通教室及び、設置から10 年以上が経過している特別教室等の更新、また、未設置の特別教室への新設をリースにて実施してまいるほか、引き続き、小山小学校の増改築工事を進めてまいります。

また、令和2年度にGIGA スクール構想の実現に向けて導入した小・中学校学習用パソコンのOS であるWindows10 のサポート期限が、令和7年度に切れることを契機に、このGIGA 端末の入れ替えとともに、デジタル社会に応じた、教育ネットワーク環境の整備や教育ICT 環境における情報セキュリティの向上等を図り、こどもたちが主体的に学べるよう、デジタルを活用した学習環境を充実してまいります。

特別支援教育の充実

特別な支援を要する児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた、適切な指導・支援の充実に向けて、教育委員会では、「東久留米市第2 次特別支援教育推進計画」に基づき、取り組みを進めておりますが、近年、特別な支援を必要とする児童・生徒が増加し、その態様や教育的ニーズが多様化していることから、令和6年度は、「東久留米市第3 次特別支援教育推進計画」を策定したとのことであります。令和7年度は第3次計画に基づき、特別支援教育の充実に向けて取り組んでまいるとのことでありますが、現在、南町小学校と神宝小学校の2校に設置している情緒固定特別支援学級について、在籍児童数が増加していることへの対応が喫緊の課題であるとのことであり、今後のあり方について検討に着手するとのことであります。

給食費の無償化

令和7年1月から、東京都公立学校給食費負担軽減事業補助金に加え、東京都市町村総合交付金を活用して市立小中学校において学校給食費の無償化を開始いたしました。これにより、保護者の皆様方から給食費を納付いただく必要が無くなり、子育て支援に資する取り組みの一つであると考えております。

また、給食費無償化を補うものとして、アレルギー等やむを得ない理由により学校給食を食べることができず、弁当を持参する児童生徒の保護者を対象に、給食費相当分を補助する事業も創設いたしました。令和7 年度も国や東京都の補助制度等の動向を注視の上、これらの取り組みを継続してまいります。

中学校給食におけるあたたかい献立の提供

中学校給食については、現行の弁当併用スクールランチ方式を基本としつつ、個別容器を用いて、給食の一部にあたたかい献立を提供できるよう、教育委員会において給食提供事業者とも連携しながら進めてまいりました。

提供に当たり、令和6年度は、各中学校にてあたたかい献立のプレテストを実施したほか、あたたかい献立について生徒たちの意見を聞いてまいりました。

この結果を踏まえ、令和7年度の二学期からの開始を目指して、準備を進めているとのことであります。

水泳外部指導の検討

水泳の外部指導について、教育委員会では、事務局内部に検討委員会を設置し、令和6 年度は施設及び水泳授業に係る課題を整理しながら、民間事業者と連携した取り組み等の幅広い視点から検討を行い、令和7 年度当初予算編成において必要な費用を予算要求されましたが、これまで経験したことのない大変厳しい状況であった当初予算編成作業を踏まえれば、私として、事業実施を先送りせざるを得ないとの苦渋の決断をするに至りました。教育委員会の取りまとめとすれば、「外部プール施設を活用した水泳外部指導委託」を導入することのメリットを認め、費用コスト面では、施設更新のタイミングが損益分岐点となるとした上で、全天候型施設の外部プール施設を活用した水泳外部指導を1ないし2 校でスモールスタート(試行実施)することが望ましい、とのことでありました。

今後は、公共施設マネジメントを踏まえた将来的な学校の建替えを検討、整理していく中で、学校プール施設の更新の前段での試行実施も含め、より効果的な場面での事業実施に向けて、教育委員会と連携して検討してまいります。

自然と共生する環境にやさしいまち

ゼロカーボンシティ宣言に関する取り組みの推進

本市の「ゼロカーボンシティ宣言」に資する取り組みの一つとして、令和6 年10 月より、東京都より燃料電池ごみ収集車1 台を無償で借り受け、本市の委託事業者のごみ収集業務において、試行的に運行を開始いたしました。また、これに合わせて、令和9年頃を目途に、本市がごみの収集を委託している清掃事業者に、複数台の燃料電池ごみ収集車を導入することを目指し、令和5年度より東京都が実施している「ZEV ごみ収集車実装支援事業」に、清瀬市、西東京市と共同で参加しておりますが、本事業の目的の一つである水素ステーションの誘致についても、引き続き、検討を行ってまいります。

第三次環境基本計画の策定及び熱中症対策

令和6年度より、令和8年度を始期とする「東久留米市第三次環境基本計画」の策定作業に着手しております。策定に向けては、市民や事業者の声を伺うとともに、気候変動への対応から、「地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編)」及び、国の熱中症対策実行計画に基づく本市の取り組み方針等も含めて、「東久留米市GX推進方針」も勘案しながら検討しております。

なお、昨今の気候変動における猛暑に対して、第三次計画の策定に先行して、本市の熱中症対策にかかる基本方針(暫定版)を策定し、その取り組みの一環として、市内16カ所の公共施設のほか、市内事業者にもご理解、ご協力をいただき、民間施設2 施設をクーリングシェルターに指定するとともに、市内12 カ所の郵便局をクールシェアスポットに位置づけ、あんしんして暮らせるまちの一助として活用させていただいております。また、東久留米消防署のご協力により、市立小学校1校、中学校2校で教員向けに熱中症対策に関する研修を実施いただきました。今夏も厳しい暑さが想定されますが、東久留米消防署や民間事業者とも連携の上、熱中症対策に向けた取り組みを進めてまいります。

柳泉園組合のごみ発電の余剰電力を活用した地産地消事業

柳泉園組合と構成3市との間で令和5年度に締結した、「柳泉園クリーンポートにおけるごみ発電の電力地産地消事業」の試行実施に関する協定に基づき、柳泉園クリーンポートのごみ発電により創られるCO2排出量ゼロとして取り扱われる電力のうち、余剰となる分を、まずは施設立地自治体である本市の本庁舎や、小中学校を始めとする24の公共施設での活用を開始いたしました。引き続き、柳泉園組合と構成3市で試行実施の状況を共有し、連携を図り、脱炭素化に資する取り組みを推進することで、ゼロカーボン社会の実現に努めてまいります。

緑地の保全

本市の豊かな自然環境を残していくため、「東久留米市緑地保全計画」に基づき取り組みを推進しております。令和6年度は、向山緑地公園の拡幅に向けて、園路、外周柵、管理用駐車スペース等を整備するために必要な実施設計を行うとともに、森林環境譲与税を活用し、令和元年度から5年間、向山緑地の若返り事業として行った、樹林地や雑木林の老木化した樹木の剪定、伐採によって再生を目指した取り組みについて、報告会を開催いたしました。また、同計画において、向山緑地と同じく保全対象とした前沢森の広場及び隣接農地について、都市計画緑地として位置づけるための手続きを進めてまいりました。令和7年度は、実施設計を踏まえた向山緑地公園の整備を進めるとともに、前沢森の広場及び隣接農地の事業認可の取得に向けた手続きを行ってまいります。

今後もネイチャーポジティブの視点により、継続的な生物多様性の保全に努める等、「東久留米市第三次緑の基本計画・生物多様性戦略」を始めとした各種計画を踏まえ、水と緑と人のネットワークづくりを目指してまいります。

下谷橋調節池の上部利用について

東京都による下谷橋調節池の整備工事終了後における、調節池上部の利用に向けて、工事の事業進捗を確認しながら協議を行っております。

東京都による第2期工事が令和7年度中に完了後、降雨後の状態等を調査、検証しながら、底地舗装の手法等を検討していく必要があり、令和8年4月以降の本市での占用に向けて、引き続き、工事の進捗状況を確認しながら、周辺施設利用者の利便も勘案の上、東京都と協議してまいります。

基本構想実現のために

東久留米市第5次長期総合計画後期基本計画の策定

本市の中・長期的なまちづくりに向けた、「東久留米市第5 次長期総合計画」について、令和8年度から令和12年度までの「後期基本計画」の策定作業に着手し、庁内における後期基本計画策定委員会及び、市民、学識経験者、公共的団体の代表者による後期基本計画推進委員会を設置し、ご意見を伺いながら検討を進めております。令和7年度早期に基礎調査報告書を策定の上、その内容を踏まえ市民の皆様にもご意見を伺いながら、令和7年度中に計画策定してまいります。また、後期基本計画の検討に伴い、現組織において見直しが必要な案件等を洗い出してまいります。

東久留米市GX 推進方針

国の「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略(GX推進戦略)」策定を受け、本市として、「2050年ゼロカーボン社会の実現」とともに、市民が「あんしんして暮らせるまち」を目指すため、令和6年度に「東久留米市における脱炭素化・再生可能エネルギーの利用に向けた最適化の基本的考え方」を内包して取りまとめた、「東久留米市GX 推進方針」を策定いたしました。策定においては環境省からの派遣職員を主幹として迎え、知識やご経験を発揮していただくとともに、本市職員へのOJT及び、公共施設マネジメントや脱炭素社会の実現に向けた本市の

取り組みにもご助言等いただくことで、職員の意識醸成にも繋がっております。

今後も人口減少が課題とされる中、再生可能エネルギーを導入、拡充することを契機に、カーボンニュートラル、災害レジリエンス、地域経済の好循環の三面を同時解決させ、市民のWell-being向上へとつなげるため、国や東京都と軌を一にし、適切かつ確実にGX施策を進めてまいります。

官民連携の推進

「東久留米市財政健全経営に関する基本方針(改定版)」に沿って、民間事業者等との協定締結等のご協力により、それぞれの強みを活かし、地域の活性化や課題解決に繋げる取り組みを推進しております。

令和6 年度の主な取り組みは、外国人の方への窓口対応に向けて、市内事業者より寄附受領いたしましたタブレット端末に、音声を文字化して会話ができるアプリケーションを備え、窓口に設置いたしたほか、市の情報を発信する広告付デジタルサイネージ「わがまちNavi」を、市内商業施設に設置いたしました。

また、市内公共施設、公園に設置した自動販売機の収益の一部を活用した、通学路に設置している防犯カメラの更新及び増設に向けて取り組んでいるほか、試行的に、家庭系ごみ指定収集袋が購入できる自動販売機の設置を行いました。

令和7 年度においても、更なる官民連携の推進の視点をもって、本市の施策推進に向けて活用が期待される際は、連携に向けた対応に努めてまいります。

級地区分の課題解消に向けた取り組み

これまでの間、本市の級地区分(地域手当)は、都内近隣市と比較して大きく乖離があり、その支給割合は職員の給与への影響のみならず、保育所運営費のほか、地方交付税における普通態容補正の算定基準としても利用される等、市政全般に大きな影響を及ぼしておりました。

これらの課題解消に向けて、総務省及び人事院に赴き、総務大臣、人事院事務総長等に直接面談し、近隣自治体との乖離が是正されるよう要望を行ってまいりましたところ、令和6年8月に示されました人事院勧告において、東京都の市町村は2級地16%で、現在6%地域の本市は段階的に16%まで引き上げる、また令和7年度は10%となることが示されました。これを受け、令和7 年度当初予算に反映させていただいておりますが、令和8年度以降の引き上げ幅は未定であることから、今後の国の動向を注視してまいります。

市民の声を聞く機会

様々な世代の市民の皆様からご意見等を伺う機会は大切であると考えており、令和6年度は、無作為に抽出した市民の皆様を対象とするタウンミーティングを3回行ったほか、私が応募団体のもとに出向き、応募団体が設定した市政に関するテーマについて意見交換を行う、市民との座談会の回数を6回に増やして実施いたしました。令和7 年度も引き続き実施するに当たり、タウンミーティングは、テーマとして本市の財政状況について説明しながら、広くご参加いただける仕組み等を検討してまいります。

こどもたちの声を聞く機会についても、私が直接、声を聞かせていただいたほか、各担当においても、こどもたち自身の声を聞く機会を大切にしており、令和6年度は、中央児童館で開催された、児童館事業である中学・高校生年代世代会議や、東久留米市立中学校生徒会サミットに参加させていただいたほか、市立第二小学校の「総合的な学習の時間」における、商店街の活性化に向けた意見交換及び、市立南中学校の「修学旅行事後学習発表会」に参加いたしました。

また、都立久留米西高等学校の「総合的な探究の時間」において、高校生に本市の取り組みをお話し、調べ学習の支援等も行っております。

令和7年度も引き続き、地域のこどもたちから直接、こどもたち自身の声を伺う機会を大切にしてまいります。

男女共同参画の推進

男女共同参画社会の実現に向けては、「東久留米市第4次男女平等推進プラン」に基づき、東久留米市男女平等推進市民会議と連携を図りながら、引き続き、取り組みを推進してまいります。

令和6年度は、令和5年度より3年間の東京都の補助制度を活用して開始した、「男性の家事・育児参加促進のための講演会」及び「地場産野菜の収穫と料理教室」を引き続き実施し、より幅広く周知を図るため、新たに「男性の家事・育児参加促進冊子」を作成の上、ホームページでも公開いたしました。令和7年度も引き続き、当該事業を実施してまいります。

連絡所のあり方検討

連絡所のあり方検討委員会は、平成31 年4 月の開催から5 年ぶりとなる令和6年7月に開催し、以降、定期的に検討を行っております。前回開催の平成31年当時とは、マイナンバーカードの交付数の増加や各種証明書のコンビニエンスストアでの交付の増加に伴う窓口交付の減少、また、コロナ禍におけるデジタル化の進展等、これまでの検討委員会での議論のベースとなる社会情勢が大きく変化しております。このようなデジタル社会における手続きのあり方も踏まえ、改めて、庁内において、将来を見据えた上での調査・検討を行っております。

人材育成・働き方改革

私は、市民サービスの礎となる職員同士が、組織や役割を超えて、分野横断的に連携して取り組む意識や機会を醸成することで、複数の課題を同時解決していけるものと考えており、活き活きと業務を行える職場環境づくりとともに、意欲向上に向けた、継続性のある育成にも努めてまいりたいと考えております。

職員の育成及び、働き方改革の一環として、令和6年度より時差勤務の運用を変更し、実施時間を4パターンに細分化いたしました。また、職員が使用している情報系パソコンについて、GovTech東京の共同調達に参加することでコストを抑制しつつ、生産性の向上及び、柔軟で自由に働けるオフィス環境の整備に向けて、小型軽量で持ち運びが容易な端末へと更新いたしました。

職員の管理職、係長職への昇格意欲の醸成及び職場環境の向上や職員の能力育成に繋がるものとして、令和6年度に主任制度のあり方も含めた、新たな昇格資格試験制度へと見直しを行いました。これにより、職員のキャリアプラン構築への支援だけでなく、女性管理職の登用にも繋がるものと考えております。

令和7年度は、職員の自律的なキャリア形成、仕事に対する意識、意欲の向上を図ることを目的に、国家資格キャリアコンサルタントによる相談支援を行う、キャリアアドバイザー制度を開始してまいるほか、「東久留米市職員人材育成基本方針」の改訂に向けた検討を行ってまいります。

市史編さん

東久留米市史の編さんに取り組む必要性は認識しており、文化財としての資料や図書館における地域資料、歴史公文書等、基準に基づき公文書とは別に保存しております。一方で、長期に及ぶ編さん作業に際し、相応の分量となる資料の保管場所及び、編さん委員による作業部会を行う場や組織体制等、ハード面、人的面、そしてコスト面の全てにおいて限られたリソースの中での環境構築が必要となります。

これらを踏まえ、市史編さんに取り組んでいけるよう公共施設マネジメントの議論の進捗の中で検討しておりますが、今後も関係課で調整会議を行う等、連携しながら、各担当課において歴史公文書等の収集、保存を継続してまいります。

戦後80年に向けた取り組み

本市では、「東久留米市平和都市宣言」に基づき、広く平和の尊さや大切さを訴える事業を行っております。令和6年度は平和の千羽鶴事業及び、平和資料展を開催いたしましたが、終戦から80年の節目となる令和7年度は、これらの事業に加え、戦争の悲惨さを記録し、次世代に受け継いでいくため、戦争にまつわる空襲体験、被爆体験、学童疎開、親御様や祖父母の方から聞いた話等の体験談を募集し、集まった体験談等は、市ホームページへの掲載等、平和啓発のために活用させていただきたいと考えております。また、本市が参加している平和首長会議東京都多摩地域平和ネットワークにおいて、多摩地域合同での平和事業を行う予定であります。

4 令和7年度当初予算

予算編成と概要

次に、令和7 年度当初予算編成の概要等について申し述べます。

令和7 年度は、長引く物価高騰や扶助費の増加等により、これまで経験したことのない、大変厳しい予算編成となりました。

予算編成を行うに当たっては、国際情勢の変化や物価高騰が続いており、先行きは楽観視できない状況であっても、次の50 年に向けての安定した礎を築き、選ばれる市になるために、これまで作り上げてきたものを守るだけではなく、人口減少と高齢化が加速する社会情勢にあっても、時代に即した「まちづくりの視点」をもち、市の発展に資する「新しい魅力」の創出と「well-being」の向上、そして「あんしんして暮らせるまち」に結び付く様々な取り組みを、質・量・財源のバランスを考慮しつつ推し進めていく必要があることから、引き続き、3 点

の事項「未来志向の公共施設マネジメント」「人にやさしいデジタル化」「こどもたちへの投資」を重点的取り組みとして、予算編成の方針に示し、編成作業を進めてまいりました。

編成作業では、将来にわたり健全な財政基盤を構築するためには、経常収入の増加と経常支出の削減の取り組みへの不断の努力と継続が必要であり、財源を適切に配分するためには、事務事業の廃止・休止を含め、前例に捉われず積極的に経費の見直しを行い、目的達成の効果や効率、重要度を見極めて、より一層の財源の確保と捻出を図りながら調製した予算案であります。

令和7 年度一般会計予算は、507 億6,000 万円で、前年度比29 億3,900 万円、6.1%の増となりました。一般会計と国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の3 特別会計を合わせた総額は、775 億9,927 万円で、前年度比30 億3,200 万7 千円、4.1%の増となっております。

地方公営企業法を適用している下水道事業会計は、収益的収支のうち、収入が24 億3,899 万2 千円、支出が24 億275 万円、資本的収支のうち、収入が14 億4,168 万3 千円、支出が20 億4,171 万7 千円となっております。

歳入では、市税において、個人市民税が所得割の増等を見込んでおり、市税全体として、令和6 年度当初予算額との比較では11 億2,487 万3 千円、6.7%の増となっております。主な一般財源における税連動交付金のうち、地方消費税交付金が対前年度比2 億1,300 万円、8.0%の増となるほか、地方交付税は対前年度比3 億3,900 万円、7.5%の増となっております。また、繰入金は対前年度比1 億908 万9 千円、6.8%の増となっているほか、市債は対前年度比1 億9,700 万円、17.1%の増となっておりますが、国において臨時財政対策債の制度創設以来、初めて新規発行がなされなかったことから、本市の臨時財政対策債も皆減となっております。

歳出では、民生費が児童手当や障害福祉サービス費、保育運営費(管内)の増等により、対前年度比14 億8,424 万4 千円、5.6%の増、教育費が小山小学校増改築工事、学校給食費補助金、校内ネットワーク整備委託、中学校給食調理等業務委託の増等により、対前年度比18 億3,624 万円、38.3%の増となっております。

なお、本来、当初予算で計上すべき、情報システムの標準化・共通化(基幹業務等システムの統一・標準化)及び、戸籍振り仮名届出事務における業務委託に関する経費等につきましては、国の動向等を注視しており、適宜、適切に対応してまいります。

予算の執行に当たっては、特定財源の確保及び実施体制と実施手法の更なる精査を行うとともに、引き続き、不断の行財政改革に取り組んでまいります。

主な事業等

続いて、これまで申し述べた取り組みのほか、当初予算に計上した主な事業について、「東久留米市第5 次長期総合計画」の基本目標に沿って申し述べます。

共に創るにぎわいあふれるまち

はじめに、「共に創るにぎわいあふれるまち」についてであります。

令和6 年度より着手している東部地域センターのエレベーター更新工事を引き続き実施するほか、南部地域センターの空調を制御する冷温水発生韴を更新するとともに、当該韴器を設置する屋根部分の防水改修工事を行ってまいります。また、経年劣化による生涯学習センターの冷温水・冷却水ポンプ及び、冷温水発生機の操作盤、冷却塔の部品交換を行ってまいります。

安心して快適にすごせるまち

次に、「安心して快適にすごせるまち」についてであります。

消防団第四分団で使用している消防ポンプ自動車を更新するほか、住宅都市における貴重な緑とオープンスペースとなる公園・広場のストック効果をより高められるよう、南沢水辺公園園路舗装工事や、子供の広場の整備に向けた実施設計を行ってまいります。

いきいきと健康に暮らせるまち

次に、「いきいきと健康に暮らせるまち」についてであります。

民生・児童委員への支援に向けて、民生・児童委員協力員制度を導入するほか、生活困窮者自立支援法の改正に伴い、住居確保給付金を拡充して低廉な住宅等への転居費用を支給してまいります。また、中央町地区センター屋上の防水工事を行うほか、さいわい福祉センターの施設全体に水を供給している自動給水装28置について、定期点検において不具合が判明したことから交換工事を行ってまいります。

子どもが豊かに成長できるまち

次に、「子どもが豊かに成長できるまち」についてであります。

公設公営保育園に、アプリを利用した登降園確認、出欠席連絡、日常の連絡や児童の活動状況の画像配信等ができる総合保育システムを導入し、保護者の皆様の利便性や保育サービスの質の向上及び、保育事務の効率化を図ってまいります。また、東京都の補助制度を活用し、施設が設定するテーマに沿って、乳幼児の興味・関心に応じた探究活動を実践し、幼児教育の充実を図るプログラム(とうきょうすくわくプログラム)を実施してまいるほか、(仮称)小山第一・第二学童保育所の開設に向けて必要な準備を行ってまいります。学校施設の環境整備については、久留米中学校南校舎棟のトイレ改修工事を行ってまいるほか、西中学校東校舎棟のトイレ改修工事に伴う実施設計委託を行ってまいります。

自然と共生する環境にやさしいまち

次に、「自然と共生する環境にやさしいまち」についてであります。

森林病害虫であるカシノナガキクイムシが媒介したナラ菌により、樹木の水を吸い上げる機能を阻害し枯死させる「ナラ枯れ」への対策として、令和7 年度は被害が確認されている野火止用水地域について、補助金や森林環境譲与税を活用しながら、ナラ枯れ樹木の伐採を行ってまいります。

基本構想実現のために

最後に、「基本構想実現のために」についてであります。

窓口における手数料等の収納にクレジットカード、電子マネー等によるキャッシュレス決済機能を導入するほか、近未来型市役所を具体化するための整備工事において実施する整備の考え方等を示す基本計画を策定してまいります。

終わりに(「至誠通天」「やれる、できる」市役所)

以上、令和6年度での取り組み及び令和7年度の市政運営の基本的な考え方と、主要課題に対する具体的な取り組み、予算編成について申し述べました。

昨年、20年ぶりに新しい紙幣が発行され、渋沢栄一が新一万円札の顔となりました。渋沢栄一と言えば、皆様ご存知の通り、現在の日本経済界につながる多くの企業の創立にたずさわり、日本資本主義の父として有名ですが、私が特に注目したいのは、福祉事業家としての一面です。渋沢栄一は、社会福祉事業の先駆けとされている東京養育院の院長を務めたほか、全国社会福祉協議会の前身である中央慈善協会の初代会長としても活躍し、生活困窮者への医療の提供、ハンセン病救済、児童養護施設の支援等にも第一線で継続的に尽力されました。持続可能な福祉施策を展開するためには、美辞麗句を並べるだけでは到底できず、物心両面で福祉を支え続けた人物であると思っております。

世界に目を向けても、スウェーデンの歴史学者であるヨハン・ノルベリ氏は、カナダのシンクタンクがまとめた指標を基に、「経済自由度の高い国ほど経済成長も高く、賃金も高く、貧困削減も大きく、投資も多く、汚職も少なく、主観的な厚生も高く、民主的で人権も尊重される」と指摘しています。特に、世界の極貧率はこの20 年で劇的に下がったとのことであり、資本主義下における経済成長が福祉を向上させ、多岐に渡り人々に恩恵を与えている、まさに、「資本主義と福祉は表裏一体」と言えるものと考えております。

東久留米市においても、持続可能な福祉に向けて、如何にその財源を確保するかが大きな課題です。今後も人口・労働力が減少することが確実視されている中、これまで以上に大変厳しい財政状況が想定されます。

このような中においても、「至誠通天」の強い信念を抱き、「やれる、できる」市役所として、市民の皆様、議員の皆様との信頼関係を大切に育み、協力し合あいながら、「時代にあった行政サービスを提供できているか、改革改善の余地はどこにあるのか」等、私と職員一人一人がそれぞれ考え、昨日より今日、今日より明日と日々成長を重ねることで、多くの課題を解決しながら、このまちの魅力、ポテンシャルをさらに高め、にぎわいと活気に満ちたまちへと、より発展できる、それを導く原動力になるものと考えております。また、そうした不断の努力は、市民の方々に住み続けたいと感じていただけるような、市民福祉の更なる向上へ繋がるものとも考えております。

市民の皆様、議員の皆様にも、現在の取り組みが、この先の50年を見据えた礎を築き、東久留米市の明るい将来に実を結ぶと信じていただき、一層のご理解、ご協力をお願い申し上げまして、令和7年度の施政方針とさせていただきます。

令和7年2月28日

東久留米市長

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

企画経営室 秘書広報課 秘書係

〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1

電話:042-470-7712 ファクス:042-470-7804

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。